Vi è mai capitato di rimandare un compito, pur sapendo che prima o poi dovrete affrontarlo? Magari avete detto a voi stessi: “Lo faccio dopo”, “mi serve l’ispirazione giusta”, “non ho abbastanza tempo ora”. Eppure, dentro di voi lo sapete bene: più si rimanda, più cresce il senso di disagio e frustrazione. Questo è il cuore della procrastinazione: il comportamento volontario di posticipare attività che sappiamo essere importanti, spesso senza una reale giustificazione logica.

A differenza della semplice disorganizzazione, la procrastinazione coinvolge una lotta interna tra ciò che sappiamo di dover fare e ciò che preferiamo fare nell’immediato (Klingsieck, 2013). Questo fenomeno è estremamente diffuso, tre dati a supporto:

- 50% degli studenti procrastina in modo regolare (Day, Mensink & O’Sullivan, 2000);

- 20% degli adulti si definisce procrastinatore abituale (Steel & Ferrari, 2012);

- È leggermente più frequente negli uomini e tende a ridursi con l’età.

La domanda sorge spontanea: quali sono le vere cause della procrastinazione? E soprattutto, come possiamo contrastarla?

Le cause della procrastinazione

La procrastinazione è il risultato di diversi fattori psicologici e motivazionali.

Ecco le principali cause:

1. Il bisogno di gratificazione immediata

Rimandiamo le attività perché il nostro cervello preferisce ricompense a breve termine (guardare Netflix, scorrere i social, fare un aperitivo con gli amici) piuttosto che uno sforzo che porterà benefici solo in futuro (Steel, 2007).

2. La percezione del compito come sgradevole

Se un’attività è noiosa, complessa o stressante, tendiamo a rimandarla per ridurre l’ansia nell’immediato, anche se questo aumenta lo stress a lungo termine.

3. Tratti di personalità e impulsività

Alcune caratteristiche psicologiche favoriscono la procrastinazione:

- Basso livello di coscienziosità → meno capacità di pianificare e seguire le scadenze;

- Alto livello di nevroticismo → ansia e insicurezza che bloccano l’azione;

- Sensation seeking → preferenza per attività stimolanti rispetto a compiti più monotoni (Steel, 2007).

4. Bassa autoefficacia e perfezionismo

- Se pensiamo di non essere capaci di completare un compito, tenderemo a evitarlo (Bandura, 1997).

- Il perfezionismo eccessivo porta a pensieri come “Non sarà mai abbastanza buono”, aumentando il rischio di blocco (Rozental & Carlbring, 2014).

5. L’autosabotaggio

A volte procrastiniamo per proteggere la nostra autostima: se rimandiamo fino all’ultimo minuto, possiamo giustificare un eventuale fallimento con la mancanza di tempo, invece che con le nostre capacità (Burka & Yuen, 2008).

Insomma dobbiamo hackerare il nostro cervello.

La scienza della procrastinazione: la teoria della motivazione temporale

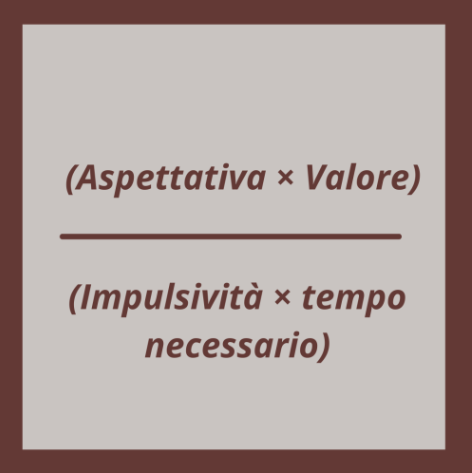

Secondo la Temporal Motivation Theory (Gröpel & Steel, 2008), la procrastinazione è influenzata da quattro fattori:

(Aspettativa × Valore) / (Impulsività × Tempo necessario)

- Aspettativa → Se crediamo di poter riuscire, agiremo più rapidamente.

- Valore → Se percepiamo un compito come utile o significativo, saremo più motivati.

- Impulsività → Più siamo inclini a distrarci, più sarà difficile iniziare.

- Tempo necessario → Più tempo richiede un’attività, più tenderemo a sottostimarlo e rimandare.

Quando l’aspettativa di riuscita e il valore sono bassi, e l’impulsività e il tempo richiesto sono alti, la procrastinazione aumenta.

Come smettere di procrastinare: strategie pratiche

Ecco alcune tecniche basate sulla ricerca scientifica per ridurre la procrastinazione e aumentare la motivazione:

1. Creare un ambiente senza distrazioni

- Disattivare notifiche e allontanare le tentazioni.

- Scegliere un luogo dedicato al lavoro, privo di interruzioni.

2. Usare la “Tecnica dei 5 Minuti”

L’idea è semplice: iniziate un’attività per soli 5 minuti. Spesso, il problema più grande è iniziare. Una volta avviati, sarà più facile continuare (Burka & Yuen, 2008).

3. Applicare la strategia del “Premack”

Associare un’attività meno piacevole a una gratificante: “Prima finisco questo report, poi posso guardare un episodio della mia serie preferita” (Premack, 1959).

4. Suddividere il compito in micro-obiettivi

- Trasformare un grande progetto in piccoli step;

- Usare checklist per monitorare i progressi;

- Celebrare ogni piccolo traguardo raggiunto.

5. Creare un piano d’azione dettagliato

- NO: “Scriverò la relazione”.

- SÌ: “Dalle 15 alle 15.30 organizzo i materiali, dalle 15.30 alle 16 stendo la scaletta, dalle 16 alle 16.30 scrivo la prima parte”.

6. Rafforzare la motivazione intrinseca

- Rinnovare il senso di ciò che si sta facendo.

- Collegare l’attività ai propri valori e obiettivi a lungo termine.

- Applicare la tecnica “If…Then” (Gollwitzer, 1999): “Se mi distraggo con il telefono, allora lo metto in un’altra stanza”.

Si, la procrastinazione si può superare!

Rimandare non è solo una questione di organizzazione, ma di neurobiologia, emozioni e motivazione. Modificare l’ambiente, le abitudini e il modo in cui percepiamo il compito può fare una grande differenza.

Il coaching dinamico, lavorando su motivazione e cambiamento, aiuta a individuare gli ostacoli dietro la procrastinazione e a costruire strategie personalizzate per aumentare la produttività senza stress.

Quale di queste strategie vi sembra più utile?